Q,体温管理療法とはどのような治療なのでしょうか?

「体温管理療法(TTM: Targeted Temperature Management)」はいわゆる「低体温療法(Therapeutic Hypothermia)」と「平熱療法/常温療法(Anti-hyperthermia,Induced normothermia)」を含み、高体温を回避することで脳障害の進行を防ぐことに加え、中枢神経の保護作用を期待する治療法です。1(各文言については次項目参照)

TTMの実施で二次性脳損傷を予防し、転帰改善に繋がると考えられており、PCAS(心停止後症候群)患者においては無作為化対照試験による低体温療法の有効性が示されて以来、ROSC(Return Of Spontaneous Circulation)後の昏睡状態の患者ではTTMを行うことが推奨されています。2 TTMに関するプロトコルをご紹介しております。こちらをご参照ください。 体温管理療法プロトコル(TTM プロトコル : Targeted Temperature Management protocol) AHA(アメリカ心臓協会)のガイドラインでは「心停止後にROSCが認められた昏睡状態にあるすべての成人患者に対し、32-36℃から目標体温を選びその体温に達したら少なくともその状態で24時間以上維持するTTMを施行するべきである」と体温管理療法について記載されています。3 また、JRC(日本蘇生協議会)のガイドラインにおいても、「院外でのVF(心室細動)による心停止後、心拍が再開した昏睡状態の成人患者に対しては、心拍再開後治療のバンドルの一部として体温管理療法(24時間以上、32-36℃)を行う。院外心停止および院外のPEA(Pulseless Electrical Activity: 無脈性電気活動)、心静止による心停止後に心拍再開した昏睡状態の成人患者には体温管理療法を考慮する。体温管理療法終了後、高体温を予防・治療することを考慮する。」といった内容が記載されており、患者の状態、適応を見た上で体温管理療法を実施することが推奨されています。4 更新情報:2021年にTTM2 Trial(心拍再開後の患者に対し、異なる2つの目標温度⦅33℃または37.8℃以下⦆でTTMを実施し予後等を比較した研究)の結果が発表となりました。 詳しくは以下リンクをご参照ください。 Critical Care UPDATE No.11 また、日本国内においては2022年(令和4年)度の診療報酬改定において「L008-2:低体温療法」が「L008-2:体温維持療法」と名称を変え、算定基準となる目標温度、維持時間などが変更となり、TTMの実施に関して診療報酬算定の幅が広がりました。 詳細はこちらからご確認ください。 『「低体温療法」は「体温維持療法」に変わります』 Q,PCAS(心停止後症候群)とは何ですか?

心停止から自己心拍が再開した後、全身性の虚血再灌流によって生じる極めて重篤な病態の総称です。脳障害・心筋障害・全身性虚血再灌流障害・心停止に至った原因疾患の4種類の病態で構成されています。5

Q.「体温管理療法」「低体温療法」「平熱療法」は何が異なるのでしょうか?

従来、積極的に体温を下げコントロールする治療を脳低体温療法や低体温療法(Therapeutic Hypothermia)と呼び、高体温を回避するため35℃~37℃程度に体温を管理することを平熱療法や常温療法(anti-hyperthermia ,induced normothermia)などという言葉で呼んでいました。1

しかしながら、2009年に行われた5学会の国際会議(ATS (American Thoracic Society),ERS(European Respiratory Society),ESICM(European Society of Intensive Care Medicine),SCCM(Society of Critical Care Medicine),SELF(Socie´te´ de Re´animation de Langue Francaise))において、用語の混乱を避けるため「体温管理療法(TTM:Targeted Temperature Management)」という統一した言葉に置き換えることになりました。また、導入,維持,復温についても詳細に記載することなどが合わせて推奨されました。それまでのTTMに関する研究では、それぞれ目標体温や冷却時間、維持期間、復温時間などが一貫していなかったため、正しい評価や比較が困難であったということが背景にあります。1,6

Q,最近High Quality TTMという言葉を聞きますが、どういう意味でしょうか?

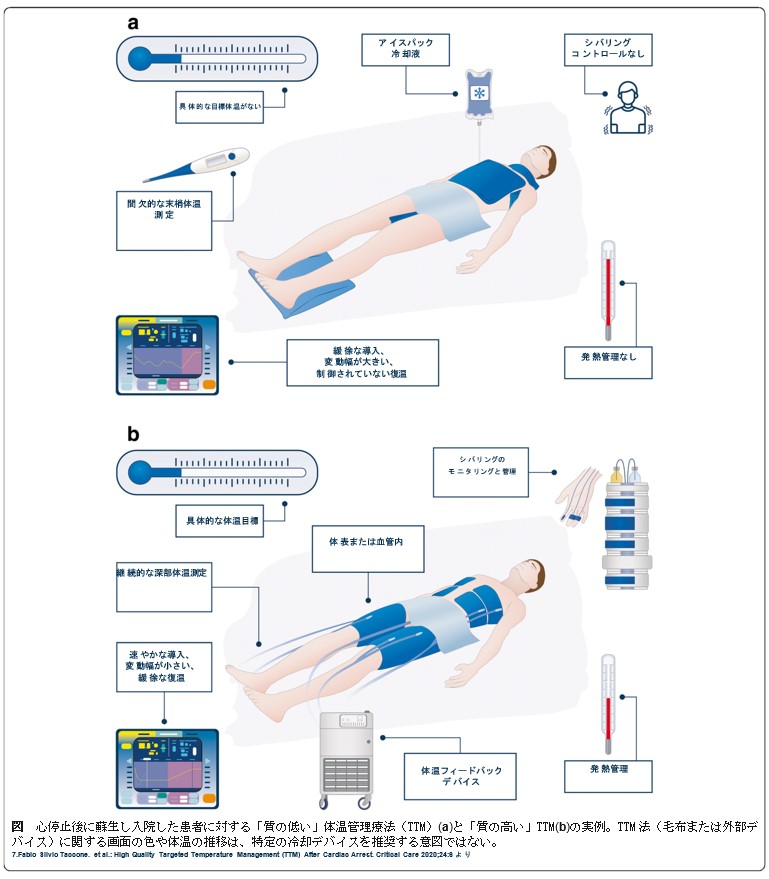

2020年に世界的なTTMの権威である医師のFabio Silvio Tacconeが提唱した概念です。TTMの実施において、プロトコル(手技)やデバイスにバラツキがあり、過去報告されてきたレポートもバラツキによって起こっているということから、TTMの有効性を高め、今後の研究におけるTTM実施を標準化することを目的として提唱されました。7

主な提唱ポイント7

Q,体温管理療法(TTM)における冷却、加温などはどのように行うのですか?体表冷却装置や血管内冷却装置など、体温管理専用の装置を使用して行う場合が一般的です。

TTMに関するプロトコルはこちらをご参照ください。 体温管理療法プロトコル(TTM プロトコル : Targeted Temperature Management protocol) ただし、TTMはデバイスがあれば適切に行えるものではなく、シバリングをはじめとした合併症の対応や、呼吸や循環などの全身管理も合わせて適切に行うことが重要になります。7 *本邦において承認されている「Arctic Sun 5000 体温管理システム」の使用目的は以下の通りです。「本品は、患者の体を冷却又は加温するために使用する。心停止・心拍再開後の成人患者には、体温管理(体温管理療法)にも使用する」

1. 山下進、黒田泰弘 特集・神経集中治療 体温管理 Intensivist19 vol5 no3 2013 603-613

2. 関根秀介他 体温管理療法の現状 日臨麻会誌Vol40 No2 2020 172-177 3. Ashish R. Panchal, et al. Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care, Circuration, 2020 S426-428 4. 一般社団法人日本蘇生協議会Japan Resuscitation Council. 「JRC 蘇生ガイドライン 2015 第2章 成人の二次救命」より一部改編 2016 13-14 5. 井上明彦、石原諭 心原性心停止・PCAS・TTM:典型症例と診察のポイント 救急・集中治療 Vol30 No4 2018 488-495 6. Nunnally ME,Jaeschke R, Bellingan GJ,et al. Targeted temperature management in critical care_ a report and recommendations from five professional societies_Critical Care Med_2011 1113-1125 7. Fabio Silvio Taccone. et al.: High Quality Targeted Temperature Management (TTM) After Cardiac Arrest. Critical Care 2020;24:6 8. 須賀将文、井上明彦 最新救急医療機器総覧救急医学 vol44 No7 へるす出版2020 P782-P787 |